Al Museo Revoltella i visitatori possono immergersi nell’ambiente artistico triestino in cui si è formata la vocazione artistica di Marcello Mascherini. In particolare, negli spazi del quarto piano, dove si trovano in permanenza i monumentali gessi di Leonardo Bistolfi (Funerale della vergine, La Croce) è stata creata una sezione della mostra "Mascherini e la scultura europea del ‘900" che introduce alla visita della mostra vera e propria allestita nella vicina Ex Pescheria.

Vi proponiamo il testo che descrive la sezione:

La scultura a Trieste prima di Mascherini.

La retrospettiva su Marcello Mascherini, di cui questa sezione al Revoltella anticipa lo svolgimento principale nella sede della Pescheria, apre, un po’ insolitamente, con un gruppo di opere non sue: si tratta di una antologia di sculture dei primi trenta anni del Novecento che a Trieste furono eseguite, o apprezzate e discusse, o acquistate dalle pubbliche istituzioni. Questa antologia vuole testimoniare lo stato della scultura da esposizione a Trieste prima degli esordi di Mascherini; e insieme documentare quali vicende della tradizione locale abbiano pesato sugli esordi del giovane artista.

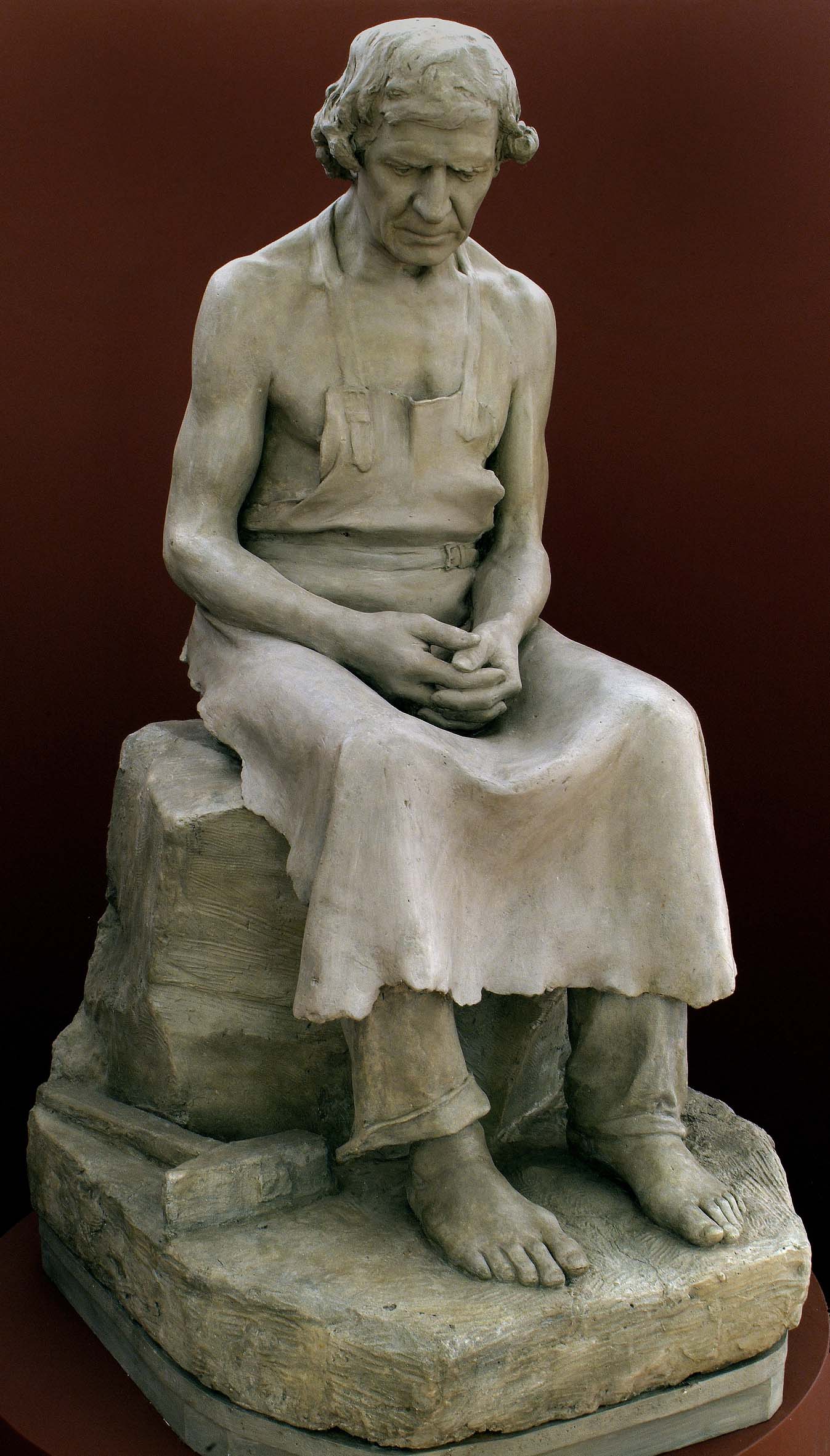

Nella Trieste di inizio secolo si era passati senza traumi particolari dagli esiti più pieni del naturalismo verista delle prime opere di Alfonso Canciani all’idealismo eroico e un po’ retorico di Giovanni Marin e Giovanni Mayer, che trovarono ispirazione nei nudi drammatici di Auguste Rodin. Nel non finito marmoreo i due scultori triestini trovarono una formula facile e affascinante, capace di farli risalire alla lezione di Michelangelo e di affrancarli dagli ultimi residui di verismo epidermico.

Una scossa nella direzione di un rinnovato rapporto con le fonti della scultura italiana del Rinascimento si ebbe a partire dal 1905 con l’arrivo al Museo Rivoltella della Croce, il modello in gesso di un grande monumento funebre di Leonardo Bistolfi: la lezione di Rodin aveva aiutato l’artista piemontese a superare le declinazioni floreali per cui era divenuto famoso. Ma la moda di rodiniana che si diffuse rapidamente in Italia nel primo decennio del secolo era giunta in città prima ancora delle presenze del grande francese alle Biennali di Venezia: Ruggero Rovan, come artisti triestini della sua generazione, aveva infatti studiato all’Accademia di Monaco di Baviera, e da lì aveva importato in città quelle pose drammatiche e quelle risentite muscolature che davano conto del diffondersi internazionale di uno stile plastico di estremo, teatrale romanticismo.

La sezione qui presentata si conclude con

Nella foto: "Alla sera" di Alfonso Canciani, 1890 ( per concessione del Museo del territorio di Cormons)